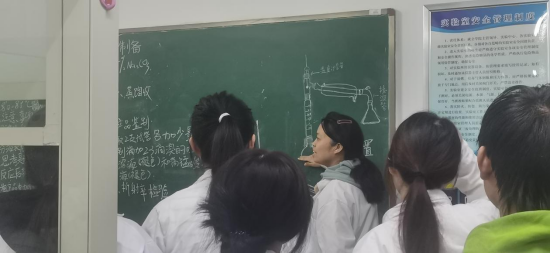

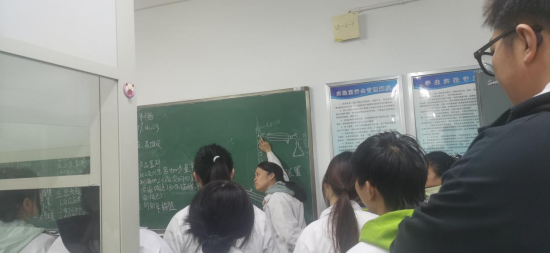

我院于2025年10月21日第5、6节课在1206-1开展了本学期第二次教学观摩公开课,由王霞老师分享《有机化学实验》课程的教学,我院部分教师参加。

本次课程王霞老师打破传统实验课“教师讲、学生做”的模式,以“翻转课堂”为核心设计,融合学生主讲、教师精讲与互动找茬环节,让学生从“被动操作”转向“主动探究”,成为实验课堂的真正主角。早在实验课前,授课教师便将“环己烯的制备”相关资料(含反应原理、试剂性质、文献案例)发布给学生,要求学生梳理实验逻辑、写好实验板书。课堂伊始,学生代表从实验原理、实验装置、实验步骤等方面进行了讲解。讲解过程中,台下学生随时举手提问,如“为什么要先加环己醇再滴加浓硫酸?”,主讲学生结合预习时查阅的资料从容解答,教师则在旁适时补充,搭建起“学生自主讲解、师生互动答疑”的高效学习场景,为后续实验操作筑牢理论基础。在学生完成基础讲解后,教师聚焦实验核心难点,开启“引导式精讲”,通过“问题链”推动学生深度思考,逐一破解实验关键问题。例如,教师举起分馏柱,抛出核心问题“制备环己烯的实验装置为什么要选用分馏装置?”。在学生陷入沉思时,教师并未直接给出答案,而是引导大家回忆“蒸馏与分馏的本质区别”,“蒸馏适用于分离沸点相差较大的混合物,而分馏能实现沸点接近组分的分离。”随后,教师展示环己醇(沸点 161℃)与环己烯(沸点 83℃)的沸点数据:“反应中,生成的环己烯会与未反应的环己醇形成共沸物,二者沸点差距较小,若用蒸馏装置,会导致环己醇随环己烯一同蒸出,降低产率;而分馏装置可通过多次汽化——冷凝,精准分离出环己烯,提高产物纯度”。通过“提问——回忆——数据支撑——原理分析”的引导,学生不仅知其然,更知其所以然。为检验学生对装置细节的掌握,教师设置“装置找茬”环节,邀请学生上台排查黑板上装置图的问题。很快,有学生发现“温度计的水银球位置不对”,“正常应该对准蒸馏烧瓶的支管口,但这套装置的温度计插得有点深”。教师立刻追问:“如果位置错误,会对实验产生什么影响?”在学生讨论后,教师总结:“温度计水银球需与支管口平齐,才能准确测量馏出液的温度;若插得太深,测量的是反应液温度,会导致误判馏出时机,可能收集到杂质;若插得太浅,则无法准确捕捉温度变化,影响产物收集。”这一环节让学生深刻意识到“装置细节决定实验成败”后续王老师继续通过引导式教学破解了“催化剂的选择”“反应终点的判断”等问题。在完成理论讲解与问题剖析后,学生分组进行实验操作,教师则在各小组间巡回指导,针对学生遇到的问题继续采用“引导式教学”,如学生困惑“加热时为何要控制速率”,教师不直接解答,而是反问“如果加热太快,会出现什么情况?”,让学生通过观察“暴沸”“馏出液浑浊”等现象自主得出结论。

本次“环己烯的制备”公开实验课,以翻转课堂激活学生的主动性,以引导式教学突破实验难点,让学生不仅掌握了环己烯制备的实验技能,更培养了“发现问题、分析问题、解决问题”的探究思维。参与听课的教师纷纷表示,这种“学生主讲 + 教师引导 + 互动找茬”的模式,为实验教学改革提供了新思路。未来我院将进一步推广翻转课堂,让实验课成为学生探索化学奥秘的“乐园”,而非单纯的“操作训练场”。(图、文/孙爱明 审稿人/一审/王津津 二审/刘宁 三审/娄晓明)

化学与环境工程学院 督导组

2025年10月21日