近日,我院匡晓琳博士作为第一作者兼第一通讯作者,在环境科学与生态学领域著名期刊《Journal of Environmental Management》(中科院二区TOP,影响因子8.4)上发表了题为《Contribution and Composition of Extracellular Polymeric Substances in Cadmium Removal by Two Types of Biological Crusts》的研究论文。

生物结皮作为土壤生态系统的重要组成部分,在不同环境条件下对重金属镉(Cd)的富集效率存在显著差异。然而,作为其去除重金属的关键组分,胞外聚合物(EPS)的含量与组成如何影响不同类型生物结皮的镉去除能力,此前尚不明确。本研究聚焦典型的酸性矿区结皮(MC)和中性稻田结皮(PC),深入解析了它们EPS在镉吸附过程中的贡献与作用机制。

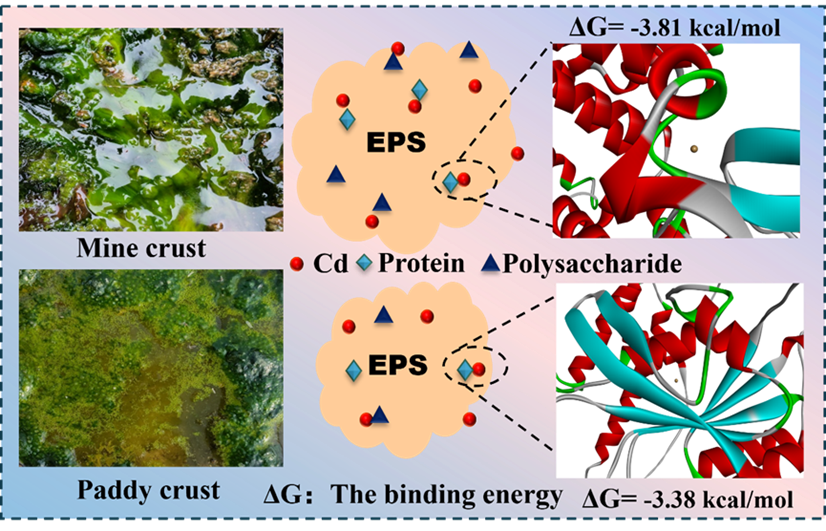

研究通过实验证实,EPS的去除会显著降低两种生物结皮对镉的吸附效率,凸显了EPS的关键作用。动力学研究表明,虽然两种结皮中的胞外多糖在吸附初期表现出更快的镉结合速率,但胞外蛋白因其拥有更多的可用表面位点,最终表现出更强的整体吸附能力。分子对接模拟结果为此提供了分子层面的有力支持:MC的细胞外蛋白与镉的结合能(3.98 kcal/mol)明显高于(即结合更强)PC的细胞外蛋白(3.52 kcal/mol)。

图1 MC与PC胞外聚合物(EPS)组成差异及其在镉吸附中的作用机制示意图

该研究首次系统阐明了不同类型生物结皮EPS组成差异对其镉去除能力的决定性影响。这些重要发现不仅深化了对生物结皮修复重金属污染土壤机理的理解,更强调了通过调控或优化生物结皮(尤其是其EPS组成)来提升环境修复效果的潜力,为利用生物结皮修复受镉污染的矿区及农田土壤提供了重要的理论依据和优化策略。

该研究得到了国家自然科学基金项目(No. 32371710)和湖南省教育厅优秀青年项目(No. 24B0841)的资助。