一、基本情况

依托具有国家工程认证专业、湖南省一流应用特色学科的材料科学与工程学院,团队着力研究动力电池电极、电解质等材料的性能、界面调控机制,致力于节能、储能材料的开发及储能电池性能的提升,助力国家低碳经济的发展。

团队现有骨干成员10人,其中教授2人、副教授4人、博士9人、40岁以下青年教师8人。拥有湖南省普通高校青年骨干教师培养对象2人,湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛优秀导师2人。近五年,承担国家自然科学基金1项、省部级科研项目6项,承担企业横向项目15项,科研经费1000余万元;发表科研论文40余篇,其中SCI/EI论文32篇;申请授权专利6项,其中发明专利4项;申请获得湖南省自然科学奖3项。

二、研究方向

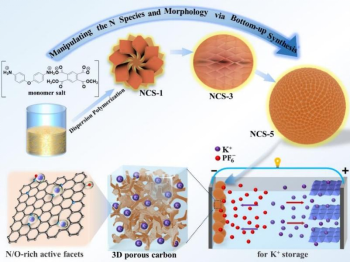

方向一、储能电池负极材料的开发及应用。通过理论计算,设计碳负极材料的结构和孔隙,获得高储能密度的储能负极材料,并进一步提高碳负极材料的热导率,进而促进柔性储能材料电化学性能的提升,并开发一系列柔性储能电池材料。

方向二、储能电池正极材料的开发与应用。通过与企业合作优化工艺提升磷酸铁锂电池在宽温域下的电化学性能,并通过正极材料的结构设计促进磷酸铁锂储能性能的提升。

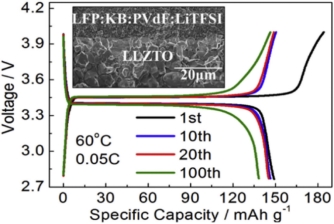

方向三、储能材料电解质的开发与应用。设计合适的电解质材料,通过与凝胶等材料结合提高电解质的离子传输能力、降低界面电阻,开发出新型液态/固态电解质材料。

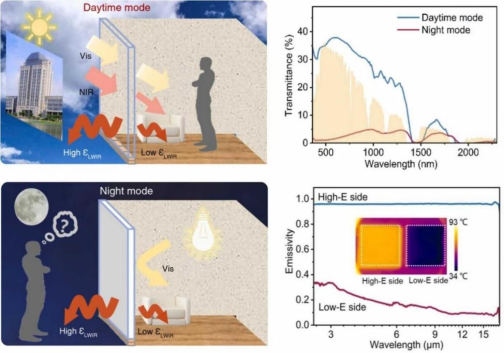

方向四、节能智能材料的开发与应用。利用相变材料设计开发具有节能效果的智能调光组件,构筑具有优异节能和智能调节的智能窗户,优化节能建筑的智能效果,促进国家节能减排策略的实施。

三、研究成果

1. 储能电池负极材料的开发及应用。

通过调节大分子自组装过程的结晶环境,使聚合物自组装成形貌可控的多级结构碳材料前驱体,实现了聚酰亚胺基碳材料的氮含量和氮构型的调控,构建高吡啶氮、吡咯氮含量的三维互连的多级结构,有效增强了碳材料的钾离子存储能力。

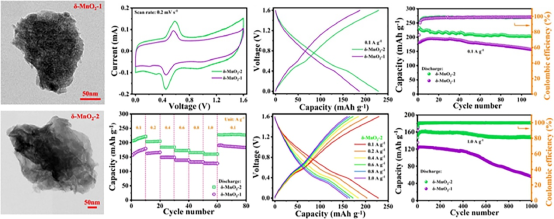

2. 储能电池正极材料的开发与应用。

设计并合成了具有纳米花微球结构的δ-MnO2-x(x = 1, 2)正极,并系统分析了相应的NH4+离子存储电化学性能。结果表明,δ-MnO2-2正极在0.1 A g-1下具有217.6 mAh g-1的高放电容量,出色的倍率性能以及超耐久的循环稳定性,在1.0 A g-1下经过1000次循环后容量保持率为92%。原位表征表明,NH4+离子存储的主要机制涉及可逆的NH4+离子插入和提取到δ-MnO2-2主体的层状结构中,这伴随着不间断的氢键形成和断裂过程。此外,成功构建了 δ-MnO2-2//UP 水合铵离子全电池,电压窗口高达 2.0 V,超长使用寿命,在 5.0 A g−1 下经过20000次循环后容量保持率为 7.8%。为设计和开发 AAIB 的高性能正极材料提供了新的方向和动力。

3、储能材料电解质的开发与应用。

全固态锂电池比现有锂离子电池具有更高的能量密度和安全性,能够满足电动汽车和大规模储能的发展需求,但是全固态锂电池还存在固体电解质离子电导率低和固体电极/电解质界面阻抗大的难题。本论文采用元素掺杂和热压烧结工艺制备高致密高锂离子电导率的石榴石型固体电解质Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12(LLZTO),通过设计由LiFePO4活性材料、导电碳、高浓度锂盐的聚合电解质组成的复合正极,在LiFePO4复合正极内部同时构筑了快速的锂离子和电子传输通道,显著减小了LiFePO4正极/固体电解质固固界面阻抗,使得LiFePO4复合正极|LLZTO|Li全固态锂电池在60 ℃和100 ℃获得优异的电化学性能,推动了基于石榴石型固体电解质的固态锂电池的应用。

4、节能智能材料的开发与应用。

基于两性离子水凝胶的上临界溶液温度(UCST)特性,利用相变水凝胶聚(磺酸甜菜碱-甲基丙烯酸)构筑了一款具有高温透明、低温变白的热致相变水凝胶,并以此为主要部件,结合辐射制冷结构的设计,开发了一种能够白天透明、全天辐射冷却和夜间隐私保护的新概念智能窗。